どっちが残る?太陽熱温水器と太陽光発電

~その先に見える未来~

2025.06.24創業期

似ているようで異なる2つの設備

太陽エネルギーを活かす設備として、住宅の屋根に設置されてきた太陽熱温水器と太陽光発電。

この2つの設備は、似ているようで異なり、それぞれの時代の要請に応えるかたちで登場し、普及してきました。

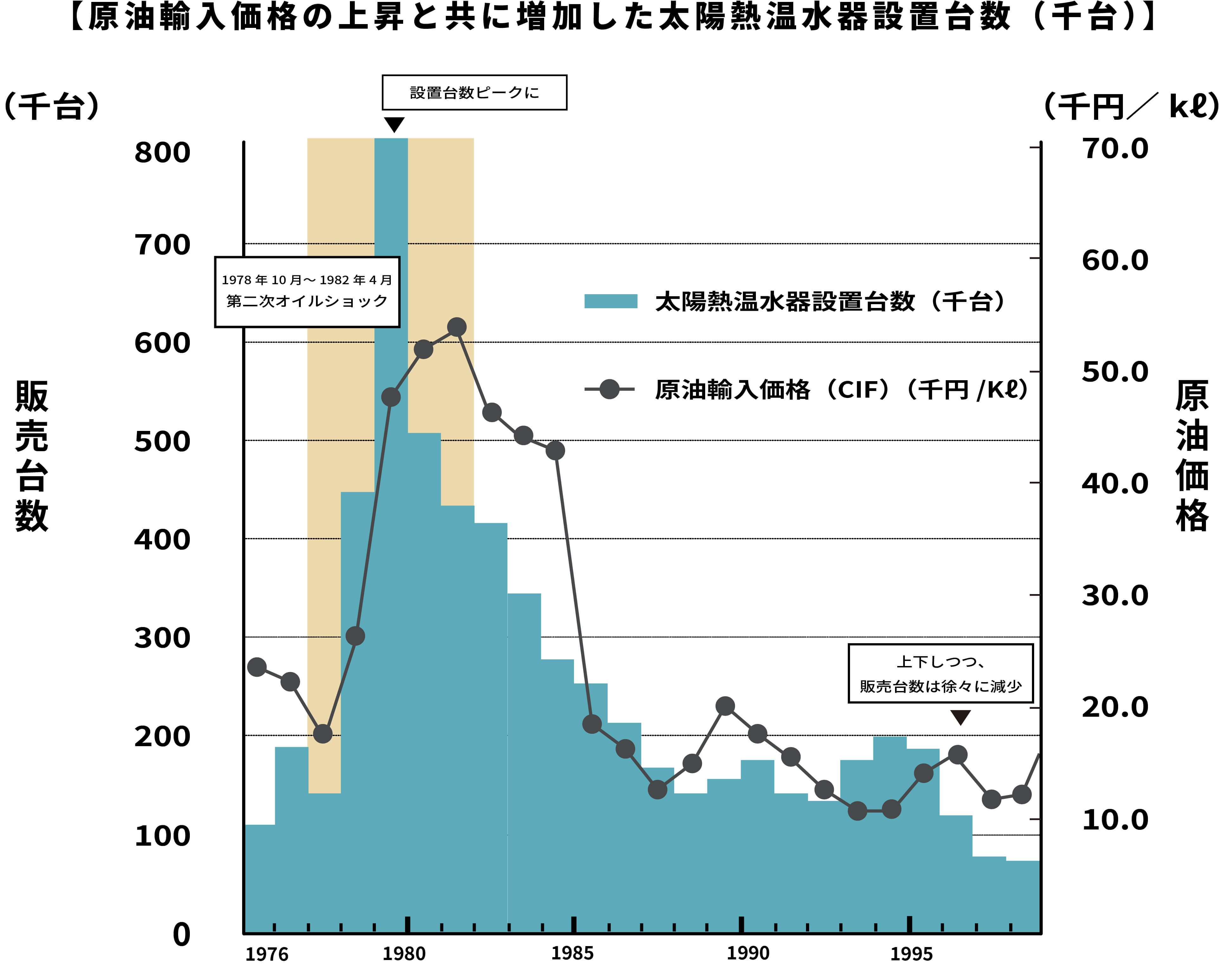

1970年代のオイルショックを背景に広まった太陽熱温水器は、電気を「節約する」仕組みとして注目を集めました。

一方、1990年代以降に存在感を増してきた太陽光発電は、太陽の力で「電気をつくる」仕組みです。

異なる役割を担い、異なる時代に求められた2つの設備。これからの暮らしに、どちらが残っていくのでしょうか。

「電気」という生活インフラを支えるこの2つの設備の行方を見つめることで、これからの住まいのあり方が見えてくるのではないかと、桝徳は考えています。

2つの設備の歩みを振り返るとともに、その先に見えてくる未来の暮らしを考えていきます。

なぜ、片方だけが主役になったのか

光熱費の高騰とともに普及した太陽熱温水器

1945年、愛知県三河地方でその原型が登場した太陽熱温水器。しかし、普及はその約30年後の1970年代で、2度の石油危機が契機となりました。

当時日本では、エネルギーの8割近くを輸入原油に頼っていたため、電気料金は5年で約1.7倍に増加、家庭の光熱費も1973年の4,698円から1976年には8,005円へと急増しました。

こうした背景から、「電気を使わずお湯がつくれる」太陽熱温水器に注目が集まりました。

屋根にタンクを設置し、水を太陽の熱で温めるというシンプルな仕組みは、家庭でも取り入れやすく、1976年から1980年までの4年間で販売台数は8倍に。一時代を築いた省エネ設備といえます。

実用化から30年、ようやく芽が出た太陽光発電

太陽光発電は1950年代から研究が始まり、1958年には実用化されていました。しかし、1970年代には1Wあたり数万円と製造コストが高く、住宅用に設置されることはほとんどありませんでした。

1993年にようやく住宅への設置が始まりましたが、4kWで約1,500万円と高額。翌1994年から補助金制度が導入され、普及の下地が整い始めます。

その後、地球温暖化対策の国際的な潮流の中で再生可能エネルギーの重要性が高まり、2009年に、住宅用太陽光発電などによる余剰電力を10年間、固定価格で買い取る「余剰電力買取制度」が開始されました。2012年には「再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT制度)」へと発展し、太陽光発電以外の再生可能エネルギーにも対象が広げられましたが、この2つの制度は住宅用太陽光発電の導入促進に大きく寄与しました。

今では、再生可能エネルギー時代を象徴する設備として、その存在感を確かなものにしています。

政策と時代の要請が太陽光発電を後押し

オイルショック後、日本はエネルギー自給率向上と脱石油を目的とした研究開発を進めます。

1974年に始動したサンシャイン計画では、太陽エネルギー・地熱・石炭・水素といった代替エネルギーの技術開発が推進されました。

当初は太陽熱温水器も対象に含まれていましたが、次第に「電気をつくる」太陽光発電へと期待が移ります。

京都議定書(1997年)やパリ協定(2015年)など、気候変動対策が国際的に加速する中で、太陽光発電は「これからの主役」として位置づけられるようになっていきました。

新技術の開発が進む太陽電池

再生エネルギー時代の主役となった太陽光発電ですが、近年、注目を集めているのが薄型・軽量な太陽光発電技術、ペロブスカイト太陽電池です。建材一体型として使用できるこの技術は、屋根だけでなく壁面や窓にも設置可能で、都市部の住宅でも導入しやすくなります。

屋根の強度や景観への影響といった既存の課題を乗り越える技術として期待されており、今後の普及が注目されます。

各企業でも実証実験が始まっています。例えば、YKK APは2025年4月に東京都大田区の羽田イノベーションシティ内に「羽田 建材一体型太陽光発電実証実験ラボ」を設置。内窓と外窓にペロブスカイト太陽電池を組み込んだ発電ガラスを設置して、発電性能や耐久性の検証を行っています。

また、さいたま市では、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、ペロブスカイト太陽電池を含む次世代型太陽電池の導入推進支援業務を進めています。

それでも消えない、太陽熱温水器の価値

現在の普及率では太陽光発電が優勢ですが、太陽熱温水器にも根強い支持があります。

環境省の調査(2014年)では、利用者の11.5%が「使っていない」と回答した一方で、長期使用している世帯も多く、特に以下のような層に支持されています。

【太陽熱温水器を支持する理由例】

- 高齢者世帯:壊れにくく、長く使えることへの安心感

- 郊外・農村部:燃料コストが高いため節約効果が大きい

- 環境志向の家庭:“電気”ではなく“熱”を直接使う合理性

- 防災意識の高い家庭:停電時でもお湯が使える

わかりやすく、信頼できる仕組みであることも、今なお選ばれている理由のひとつです。

2つの設備に隠された問い

太陽熱温水器か、太陽光発電か——私たちがどちらの設備を選ぶかという問いの先には、「どんな未来の暮らし方を選ぶのか」という、別の問いが潜んでいます。

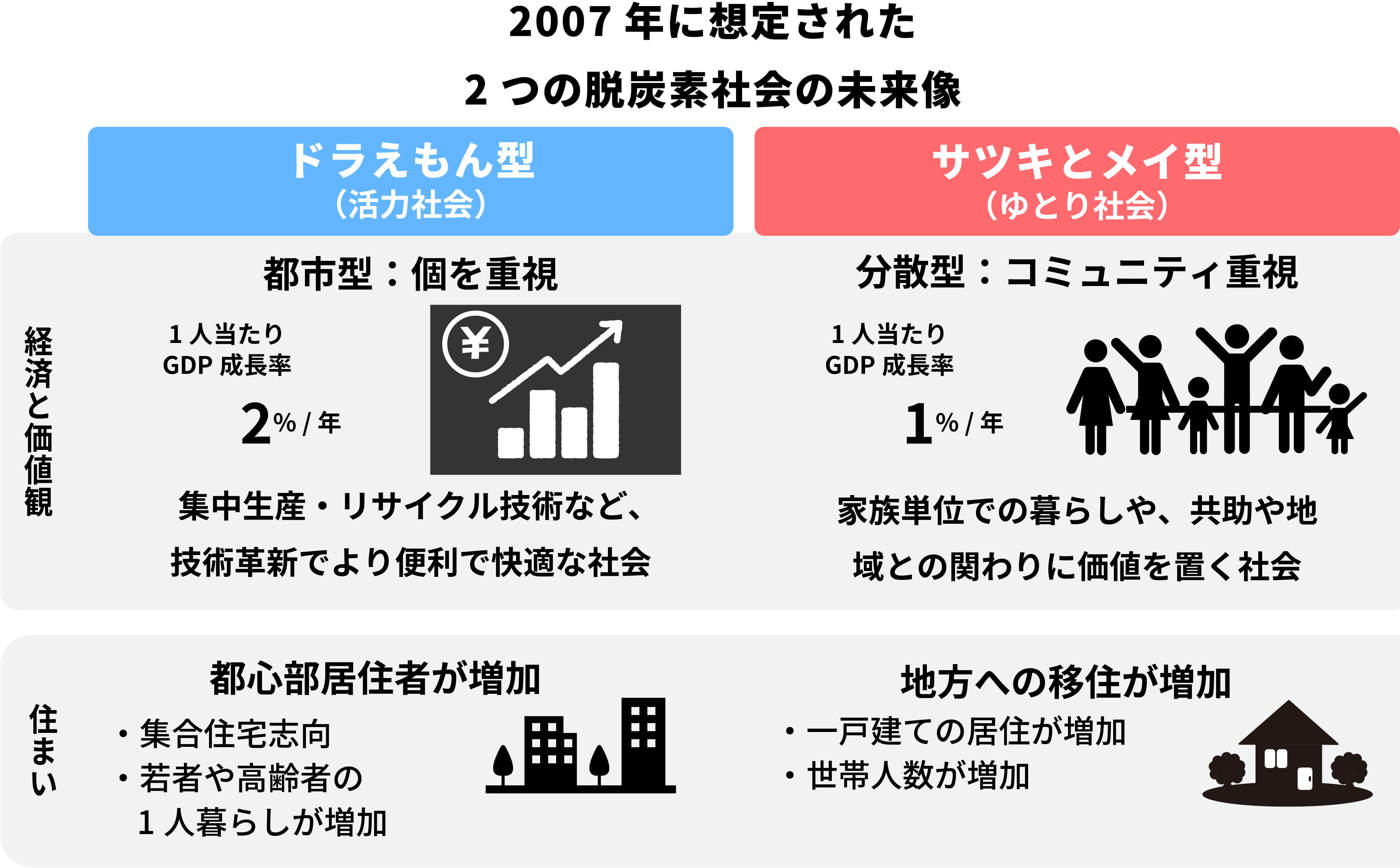

実際、日本では2050年を見据えた社会像として、「ドラえもん型」と「サツキとメイ型」と呼ばれる2つの未来の暮らし方が提示されていました。

2007年、環境省の戦略的研究プロジェクト「脱温暖化2050プロジェクト」が発表した「2050日本低炭素社会シナリオ:温室効果ガス70%削減可能性検討」の中で示されたもので、温室効果ガスを1990年比で70%削減することを目指しています。

「ドラえもん型」は、技術革新と経済成長を重視し、大規模集中型のエネルギー供給を前提とする社会です。原子力発電や水素エネルギー、二酸化炭素の回収・貯留(CCS)など、最先端の技術で温室効果ガスの削減を図る姿が描かれています。

もうひとつは、「サツキとメイ型」で、地域に根ざした小規模・分散型の再生可能エネルギーの活用を基軸とし、暮らしの中で無理なくエネルギー消費を抑えていくスタイルです。

太陽光や風力、バイオマスといった自然エネルギーを活用しながら、地域での共助やコミュニティとの関係性を大切にする社会像が描かれました。

2つの未来像は、それぞれ異なる価値観と可能性を示すものであり、当初はどちらの方向に進むべきか、明確な合意はありませんでした。

しかし、その後に起きた東日本大震災と原子力発電所の事故を契機に、日本社会は“より地域に根ざした”エネルギーのあり方を模索し始め、「サツキとメイ型」へ移行しているように感じます。

“サツキとメイ型”を体現するまちの姿

こうした「地域に根ざした分散型エネルギーと共助の社会」という未来像は、すでに各地で現実の取り組みとして姿を見せはじめています。

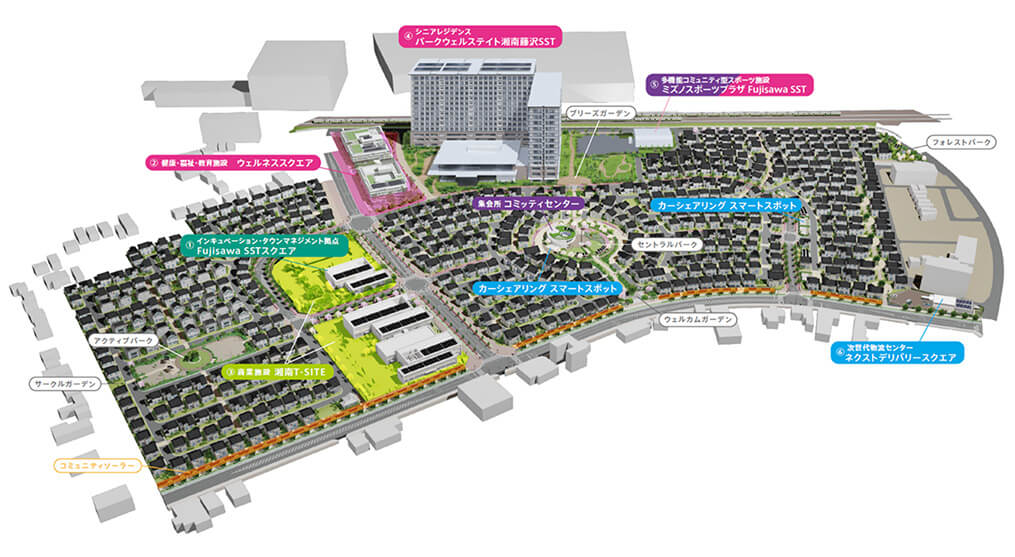

神奈川県藤沢市で展開されている「Fujisawaサスティナブル・スマートタウン」も、そのひとつです。

すべての住宅がスマートハウス化され、太陽光発電などを活用したエネルギーの地産地消が実現されています。

さらに、街全体で発電した電力を周辺地域に供給する「発電する街」としての機能も担っており、保育・医療・高齢者施設の整備とともに、住民が企画運営するコミュニティ活動も活発に行われています。

先端技術と、顔の見える地域交流が共存するこの取り組みは、“サツキとメイ型”のまちづくりを体現する一例と言えるでしょう。

春日部市の武里団地が描く、もうひとつの地域のかたち

一方で、既存の住宅団地にも地域再生への取り組みが見られます。埼玉県春日部市にある武里団地では、住民の約半数が高齢者という現実を前に、ミクストコミュニティ(多世代混住)による活性化が図られています。

大学生によるルームシェアの支援や、リモートワーカーへのワークスペース提供を通じ、地域に若い世代を呼び込む取り組みが行われました(※現在一部休止中)。また、学生が地域行事を企画・運営し、高齢者と交流する「寺子屋」や団地の祭りである「けやき祭り」などのイベントを通して、世代を超えた関係性が育まれています。

こうした“暮らしの中にある交流”は、新築のスマートタウンとはまた違ったかたちで、地域の持続可能性を支える力になっています。

桝徳ができる、これからの2つのこと

桝徳でも、設備や建材のご提案だけでなく、地域のつながりを支える取り組みに力を入れています。女性が得意なことや好きなことを活かした小商いを生み出す連続講座「わたしたちのこあきいな」や、地域の方が集える「手むすび舎ina」の運営など、小さな単位から地域づくりを実践してきました。

これからの未来社会には、最新の技術を取り入れること、そして地域のつながりを継続することの両立が求められます。桝徳は、笑顔溢れる暮らしの実現のために、省エネ商品の目利き役として最新情報を発信し続けるとともに、地域で支え合う関係づくりにも努めてまいります。

その先に見える未来

技術は進化し、設備は選ばれていきます。屋根の上に設置された2つの設備 ―太陽熱温水器と太陽光発電は、それぞれの時代に合った形で、人々の暮らしを支えてきました。

しかし、社会が脱炭素へと向かう中で、単に“設備を導入する”という考え方から、“ありたい社会や暮らしのために、設備をどう活かすか”という発想への転換が求められています。

これからは、技術や制度の進化に先んじて、「どんな未来をつくりたいのか」という暮らし手側の意思こそが、設備選びの前提になっていくのかもしれません。

私たち桝徳は、これからも屋根の上の設備を通して、その先にある未来の暮らしを皆様と一緒に考えてまいります。