もしかして、広告戦略にはまってる?

~住まいを選べる時代の落とし穴~

2025.07.23地域密着期

プロローグ

作詞・作曲家の小林亜星氏が手がけた「積水ハウスの歌」は、1970年の誕生以来、50年以上にわたって、ブランド力と「帰る場所=戸建て」というイメージを築き上げてきました。戦後日本に広がった持ち家信仰は、こうしたハウスメーカーが放映するCMの影響も大きかったのかもしれません。

しかし現在、「持ち家信仰」は大きく揺らいでいます。長寿化によるセカンドライフへの住み替えや家族構成の変化に加え、結婚や住む場所、所有への価値観の変化により、「持ち家」というひとつのかたちでは収まらなくなってきたのです。

さらに、インターネットやSNSの普及により、多様なライフスタイルの中から自分好みの住まいのスタイルを選び、他者と共有できるようになりました。一見すると、“自分らしく納得のいく家づくり” が、以前よりも容易になったように思えるかもしれません。

けれど、自分の好みや価値観に合った選択肢を「 選択する 」 だけで、本当に“ 自分らしい ” と納得できる家づくりができるのでしょうか?

今回は、社会や住まいが多様化し、自分らしい選択をしやすくなった現代において、本当に“ 自分らしい ” 家をつくるためにはどのようなことが必要なのか、考えていきます。

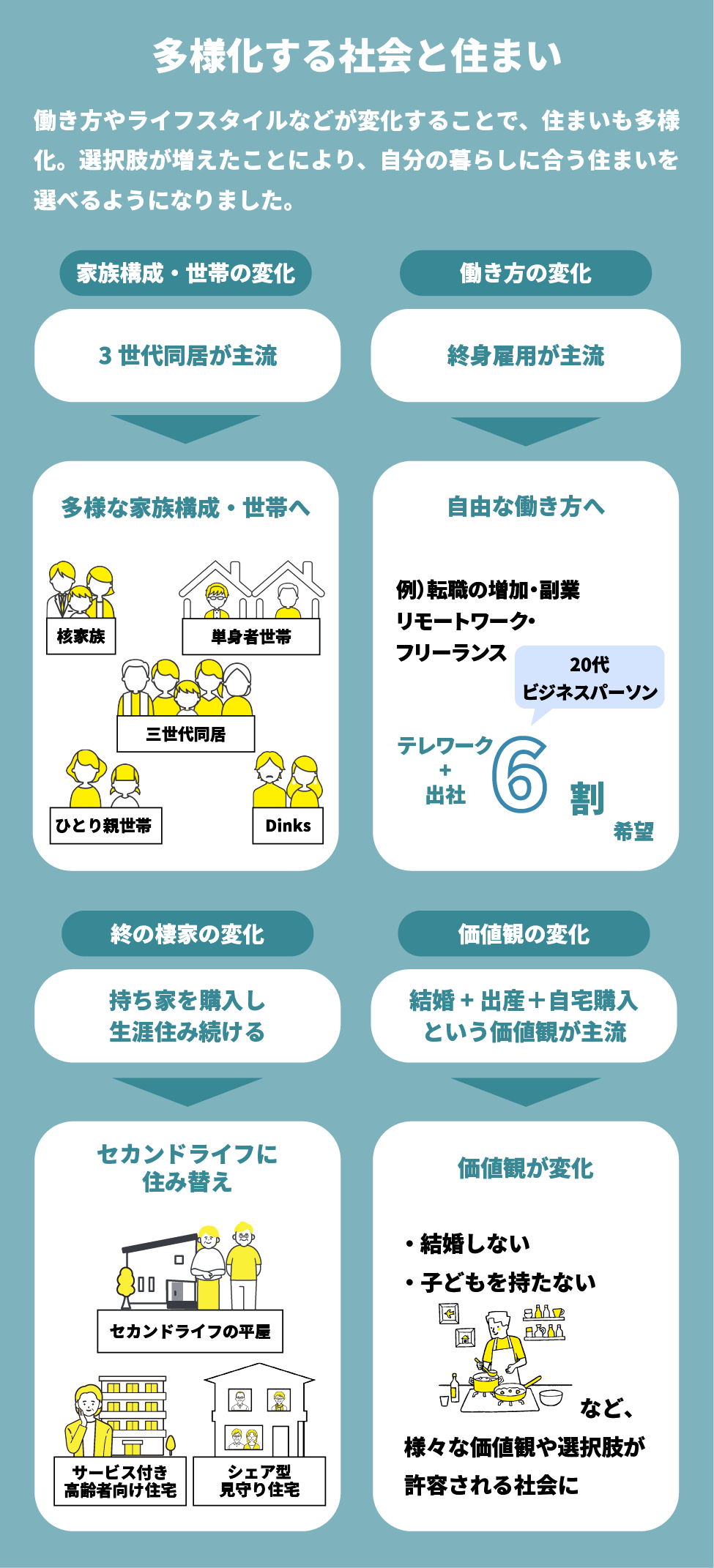

多様化する社会と住まい

戦前の日本は農村社会であったため、三世代同居や親戚が近くに住むことが一般的でした。戦後の高度経済成長期には都市部への人口集中が進み、核家族や単身世帯が増加。女性の社会進出も相まって、家族構成やライフスタイルに大きな変化が生まれました。加えて、国民所得の向上や住宅政策の後押しもあり、「持ち家=ゴール」という価値観が広く浸透していったのです。

その後、DINKs、単身世帯、高齢者世帯、多拠点生活者などの登場により、家族構成はますます多様化していきます。加えて、終身雇用の崩壊、副業の解禁、フリーランスの増加といった働き方の変化や、平均寿命の延長、結婚や出産を選ばない価値観の広がりも進み、「持ち家=ゴール」というモデルは、もはや時代に即したものではなくなってきました。

こうした価値観の転換を一気に加速させたのが、2020年のコロナ禍です。リモートワークの普及により、「通勤圏内に家を建てる」という従来の制約から解放され、住む場所を自由に選ぶという新たな暮らし方が広まりました。

2021年に閣議決定された新たな住生活基本計画でも、「働き方改革やコロナ禍を契機として、新しいライフスタイルや多様な住まい方への関心が高まってきている」とされ、室内ワークスペースの確保や空き家の活用、地方移住の促進などが打ち出されています。

多様化を加速させたスマホとSNS

家族構成や働き方、価値観の変化は、住まいだけでなく消費ニーズの多様化も引き起こしています。そして、その多様化を加速させたもう一つの大きな要因が、インターネットやSNS、スマートフォンの普及です。

NTTドコモが2023年1月に実施したスマートフォン・携帯電話所有動向調査によると、スマートフォン・携帯電話所有者のうち96.3%がスマートフォンを保有していることがわかりました。この高い普及率からも、SNSは一部の趣味的なツールから、社会インフラとして機能する存在へと変化してきたことがうかがえます。実際、日本のソーシャルメディア利用者数は2022年時点で1億200万人に達しており、その影響力は無視できないものとなっています。

私たちはかつて、テレビや雑誌、新聞といったマスメディアで取り上げられた価値観を共有していました。しかし現在では、SNSやスマートフォンの普及により、それまで表に出にくかった個人や小規模な企業の価値観までもが、手軽に発信・共有できるようになりました。

その結果、世の中に存在する多様な価値観が広く認知され、「多様化」はさらに加速していったのです。

「選ぶ」を操るマーケティング戦略

時代とともに進化する広告戦略

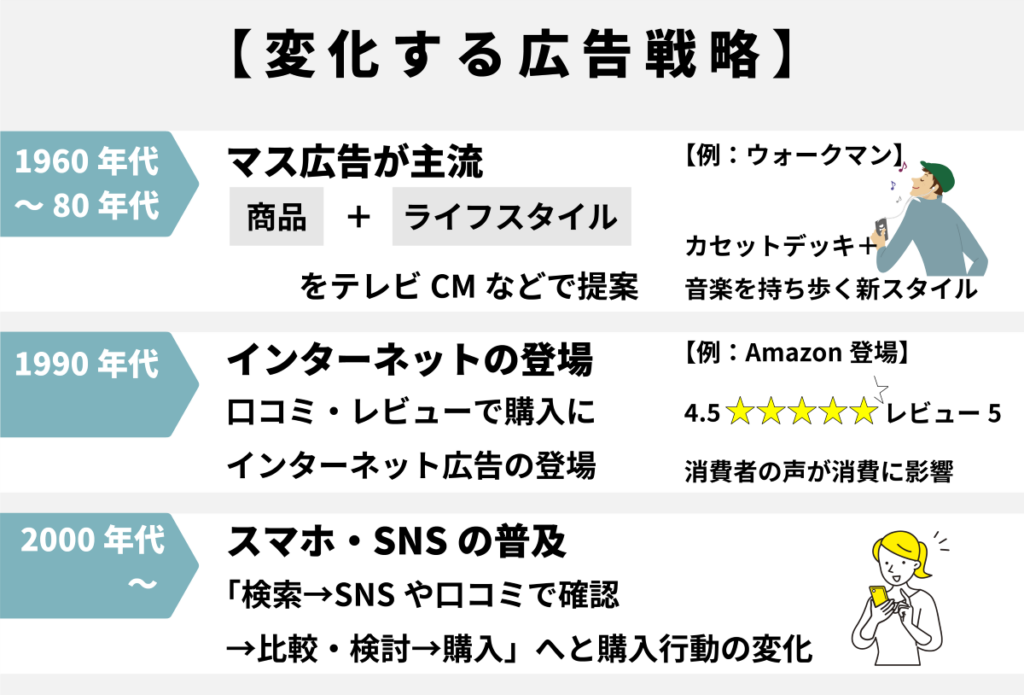

こうした流れを見ると、マスメディアを通じた広告によって、私たちの価値観やニーズがつくられ、消費や購入の意思決定まで巧みに導かれているように感じるかもしれません。

実際、すべてではないものの、多くの企業広告には、行動経済学やマーケティング戦略が巧みに組み込まれ、私たちはその影響を受けながら、自然と購買行動へと至っているケースがあります。

たとえば、テレビや新聞・店頭の影響力が強かった1960年代から1980年代。企業のマーケティング戦略はマスメディアへの広告出稿が主流で、TVCMや雑誌広告などを通じて商品とともに理想のライフスタイルを提案し、認知と購買意欲を喚起していました。

その例がSONYのウォークマンです。それまで室内で楽しむものであった音楽に対し、「音楽を持ち歩く」という新たなライフスタイルを提案しました。発売からわずか2ヶ月で販売見込みの6倍にあたる3万台以上を売り上げ、その後全世界でシリーズ累計2億5,000万台を突破する大ヒットとなりました。

「移動中に音楽を楽しむ」という行動は、いまでは当たり前の習慣となっていますが、その起点にはキャッチコピーやプロモーションによる市場創出があったのです。

1990年代に入るとインターネットが普及し、口コミやレビューといった「消費者の声」が購買行動に影響を与える新たなスタイルが登場しました。Amazonによるオンライン書店の登場も、ちょうどこの時期にあたります。企業はマス広告から、インターネット広告やレビュー重視のマーケティングへとシフトしていきました。

2000年代以降は、スマートフォンとSNSの普及によって、消費行動のあり方自体が変化しました。「マスメディア→認知→購入」という従来の流れは、「検索→SNSや口コミで確認→比較・検討→購入」というプロセスへと置き換わっていきます。

また、これまでは広告を見た上で、店頭で探して商品購入に至るのが一般的でしたが、広告によって認知してから購入するまでのプロセスがスマートフォンの画面をタップするだけで完結できるほど手軽になっています。

このように、企業のマーケティング戦略は時代に合わせて柔軟に変化し、私たちの消費行動を、より手軽で合理的なものへと変化させていったのです。

“ 自分好み ” が用意される時代に

企業の広告は、スマートフォンやSNSの普及とともに、インターネット上へと主軸を移していきました。

今ではターゲティング広告が主流となり、閲覧履歴などのWeb上の行動履歴やアルゴリズムによって、興味・関心に基づく情報が優先的に表示されるようになりました。検索サイトやさまざまなアプリを開くと、自分の興味に合ったニュースや広告が自然に目に入る環境に整い、“自分好み”の情報が常に用意されている時代になっています。

より手軽に・合理的に自分好みのモノや情報を手に入れられるようになった一方で、自分の好みや価値観に合わないモノや情報には触れづらくなっているとも言えます。自分好みの選択肢に囲まれている今の時代では、そうした状況を意識し、あえて異なる価値観に触れることで、新たな視点と出会い、自分自身の価値観もより深まっていくのではないでしょうか。

「選択ではなく納得」に導く家づくりとは

社会や価値観の変化により、住まいは多様化し、より自分らしい住まいの選択をしやすくなってきました。さらに、その多様化を加速させたインターネットやSNSは、購入プロセスをより手軽にし、常に自分好みのモノや情報に囲まれる環境を作り出しました。

家づくりにおいても同様で、その整った環境から好みの間取りや設備、理想の住宅建築会社を選択し、家づくりをスタートするお施主様がほとんどです。自分好みに集められた中から、好みの家の写真や、実際に新築して住んでいる人のコメントを集めることで、情報収集の時間が短縮され、依頼先の住宅建築会社にも、自身の希望をより正確に伝えやすくなっています。

しかし、家づくりにおいて、“ 自分好み ” の情報を選択するだけで、本当に自分らしい家づくりができるのでしょうか。 ひとたび家をつくるとなると、住宅建築会社の担当者と何度も打ち合わせを重ねる必要があります。それは、自分1人の好みだけでなく、そこに住む1人1人の好みやライフスタイル、予算や法律、設計上の制約、さらには、地盤や日照時間、風通しといった土地の特性など、様々な点を考慮に入れる必要があるからです。

用意された情報から選択していく、手軽さや合理性は、忙しい現代社会において重視される視点です。しかし、様々な点を考慮に入れる必要がある家づくりでは、こうした打ち合わせの中で、丁寧にヒアリングを行い、お施主様のライフスタイルやご希望を明らかにしていくことが大切です。

そして、手軽さの代わりに、時間をかけてお互いが信頼関係を築き、要望や調整を重ねていくことで、 “ 自分らしい ” と納得できる家が、少しずつ形になっていくのではないでしょうか。

エピローグ

これまでSNSやターゲティング広告といった企業のマーケティング戦略を見てきましたが、今後、さらに注視すべき存在として「AI」があります。2022年11月にOpenAIが「ChatGPT」のサービスを開始して以来、短期間で急速に進化し、私たちの生活の中に浸透しつつあります。住宅業界でも、顧客データの分析やプラン作成のツールとして、AIの活用がすでに始まっています。

SNSやスマートフォンの普及で広がった、手軽で合理的な消費行動は、AIが普及することで、様々な面で “ 手軽で合理的 ” なスタイルに変化していきます。一方で、それでもなお重視されるのは、手軽さや合理性では代替できない、人間らしさや人と人とのつながりです。

家づくりはそこに住む全員のライフスタイルや好み、予算などの制約との調和を図り、形作っていくものです。AIによって、お施主様の要望や好みを可視化し、短期間で資料やプランを提案できるようになっていきます。しかし、お施主様が信頼するのは、より効率よく資料を提案してくれるAIではなく、AIを活用しつつも、お施主様と誠実に対話を重ねる依頼先の担当者なのではないでしょうか。

「AIに仕事が奪われる」といった懸念が語られ、実際に、AIの活用によって資料作成や設計といった業務の効率化が進み、日々の業務負担は軽減されつつあります。一方で、お施主様が信頼を寄せるのは、情報やデータだけではなく、対面で丁寧に話を聞き、共に検討を重ねてくれる担当者です。AIをどう活用し、どう伝えるか。その姿勢や考え方、日々積み重ねてきた知識や技術が、信頼につながっていきます。

こうした信頼は、現場での実践に加え、同業者同士が学び合い、連携する機会を持つことで、さらに深まっていきます。技術や知識を共有し、悩みを相談できる横のつながりは、住宅づくりに携わるうえで大きな支えとなります。

桝徳では、「さいたま家づくりネットワーク」の事務局を運営させていただくことで、工務店の皆様がそうした学びや交流の場を持てるよう、活動をサポートしていきます。

さいたま家づくりネットワーク

地域の家づくり情報の窓口として、住宅政策、補助制度、法規、認定、工法等に関する情報をいち早く入手し、研究と分かりやすい広報、普及活動を行っています。

会員の知識・管理能力・企画力・営業力・経営能力向上のため、さまざまな勉強会を開催したり、情報交換を行う場となっています。