スクラップ&ビルドを繰り返した日本

〜家が長寿化すると、住宅産業はどう変わる?~

2025.08.25地域密着期

プロローグ

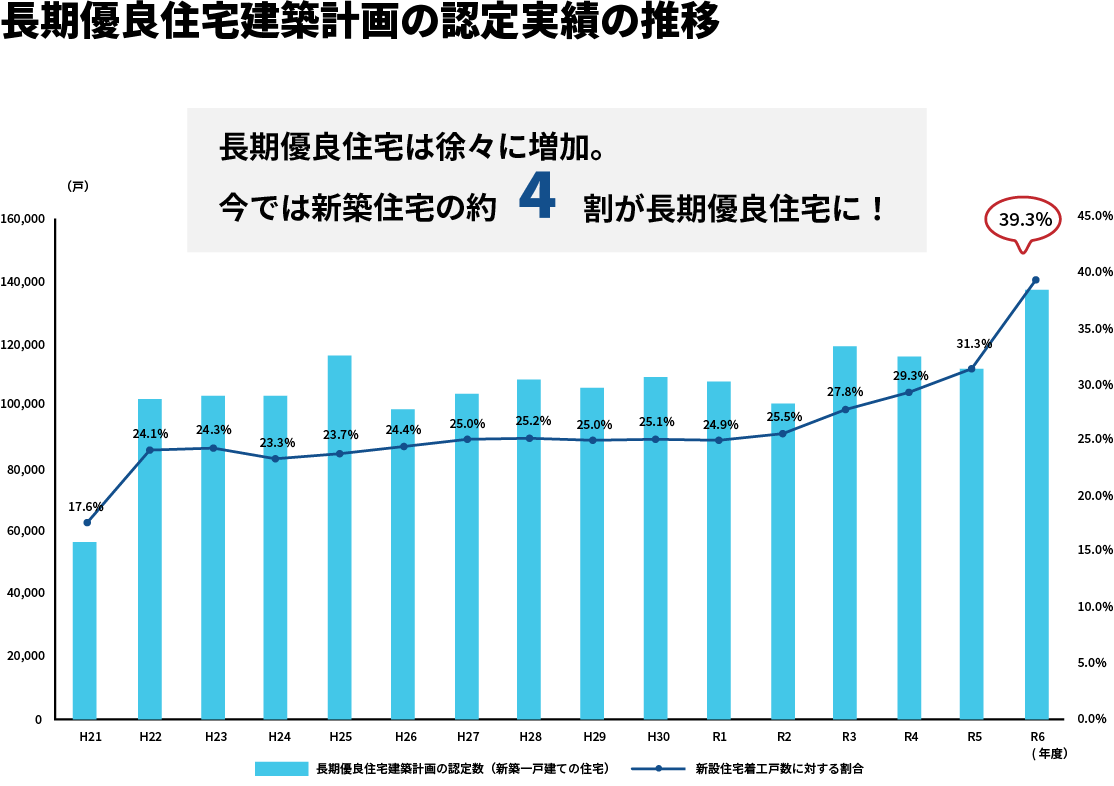

日本の住宅寿命は短いといわれてきました。しかし、長期優良住宅認定制度や住宅性能評価制度の導入とともに、住宅は徐々に長寿命化しています。それは、スクラップ&ビルドを繰り返してきた戦後の日本社会が成熟し、ストック重視へと転換してきた表れといえるでしょう。

住宅が長寿命化すると、日本の住宅産業はどのように変化していくのでしょうか。今回は、日本の住宅の長寿命化と、今後の住宅産業の行方について考えてみたいと思います。

寿命の短い日本の住宅

新築志向が強い日本

日本の住宅は、平均でおよそ30年で取り壊されるとされており、欧米諸国と比較すると極端に短命です。その原因の1つとして、「スクラップ&ビルド」の文化が根強く残っていることが挙げられます。戦後の高度経済成長期以降、「古い家には価値がない」という社会通念が形成され、内閣府の「平成18年度 住宅に関する世論調査」では、8割以上が「新築が良い」と回答しました。新築住宅は、間取りの自由度や最新設備、耐震性に優れているため、中古住宅が敬遠される傾向にあります。

また、戦後から現在にかけて、空調設備や断熱性能、サッシなど住宅の性能が飛躍的に向上した結果、過去に建てられた住宅は快適性や設備面で見劣りするようになりました。豊かな生活水準を求める意識の高まりも、短い周期での建て替え需要につながっています。

ストック重視と住宅長寿化のスタート

スクラップ&ビルドを繰り返してきた日本の住宅政策が、転換期を迎えたのは1998年のこと。高度成長期以降に大量供給された住宅が余り始めたことに加え、高齢化や人口減少の兆候も重なり、空き家問題が顕在化し始めたのです。この年、空き家率は11.5%となり、初めて1割を超えました。

戦後、住宅不足の緩和から質の向上へと段階的に進んできた日本の住宅政策は、ここからストック重視型へと移行していきます。2006年の住生活基本法の制定により「ストック型社会」への転換が本格化し、住宅の長寿命化と中古市場の活性化に取り組みだしました。

ストック重視型へと移行した日本の住宅政策は、主に① 住宅の長寿命化、② 中古住宅市場の活性化、③ 空き家対策に分けることができます。

【ストック重視社会のための3本柱】

① 住宅の長寿命化に関わる主な政策

- 2000年:住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)

- 2006年:住生活基本法に「良質な住宅ストック形成」の明記

- 2009年:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)

② 中古市場の活性化に関わる主な政策

- 2007年:「住宅履歴情報整備検討委員会」設置

住宅履歴情報整備(「いえかるて」など) - 2013年:国土交通省 中古住宅流通市場倍増の中期目標を設定

- 2016年:宅地建物取引業法改正案成立

↓中古住宅取引の際にホームインスペクションの説明が義務化 - 2018年:安心R住宅制度

③ 空き家対策に関わる主な政策

- 1998年:空き家率11.5%を超える

- 2015年:空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)施行

各自治体での空き家バンク、除却促進、利活用補助制度など空き家活用の補助事業

増え続ける空き家

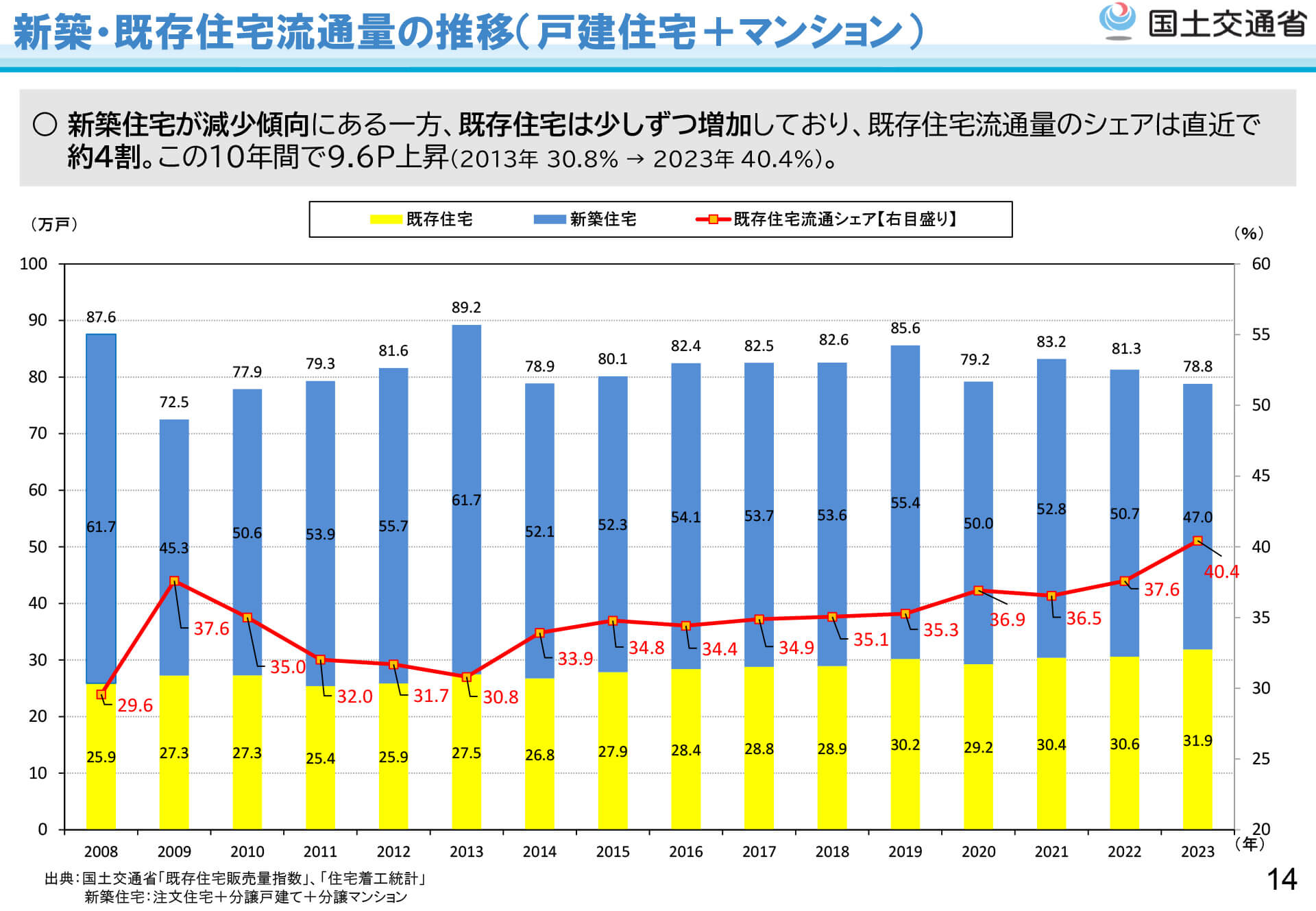

こうした取り組みにより、新築着工戸数における既存住宅流通シェアは、2008年に29.6%だったところ、2023年には40.4%に増え、活性化しつつあると考えられます。

しかし、空き家率は、伸び続け、2023年には13.8%(総務省 令和5年住宅・土地統計調)となりました。同調査で埼玉県は、空家数33万400戸で全国第9位、空き家率の高さは9.3%で全国47位と最良の結果となっております。空き家数・空き家率いずれも前回調査より低下していますが、内訳をみると、空き家で問題視されるその他の空き家(居住世帯全員が長期にわたって不在、建て替えなどのため取り壊す予定などの住宅)が増加しているため、引き続き空き家対策の必要性が高いと考えられています。

住宅の寿命が長いイギリス

生涯の住宅購入件数日本1.8件、イギリス5件

こうした住宅の長寿化や中古住宅市場の拡大、空き家率の上昇は、日本の住宅産業に大きな変化をもたらしつつあります。少子高齢社会による人口減少や建築費の高騰などで、今後新設住宅着工戸数は減少傾向にあるとされており、従来通りの「建てて売る」だけのビジネスモデルでは経営のかじ取りが難しくなってくると言われています。今後、日本の住宅産業はどのようになっていくでしょうか。

住宅寿命が77年と日本の2倍以上も長いイギリスの現状を例に見てみましょう。イギリスと日本を比較してみると、平均築後年数と新設住宅流通量における、中古住宅流通量のシェア率が共に2倍以上となっており、反対に空き家率が5.4%と半分以下であることがわかります。

- 住宅の平均築後年数

- 中古住宅流通シェア

- 空家率(2022年)

- 日本

- 30年

- 40.4%

- 13%

- イギリス

- 77年

- 85.8%

- 5.4%

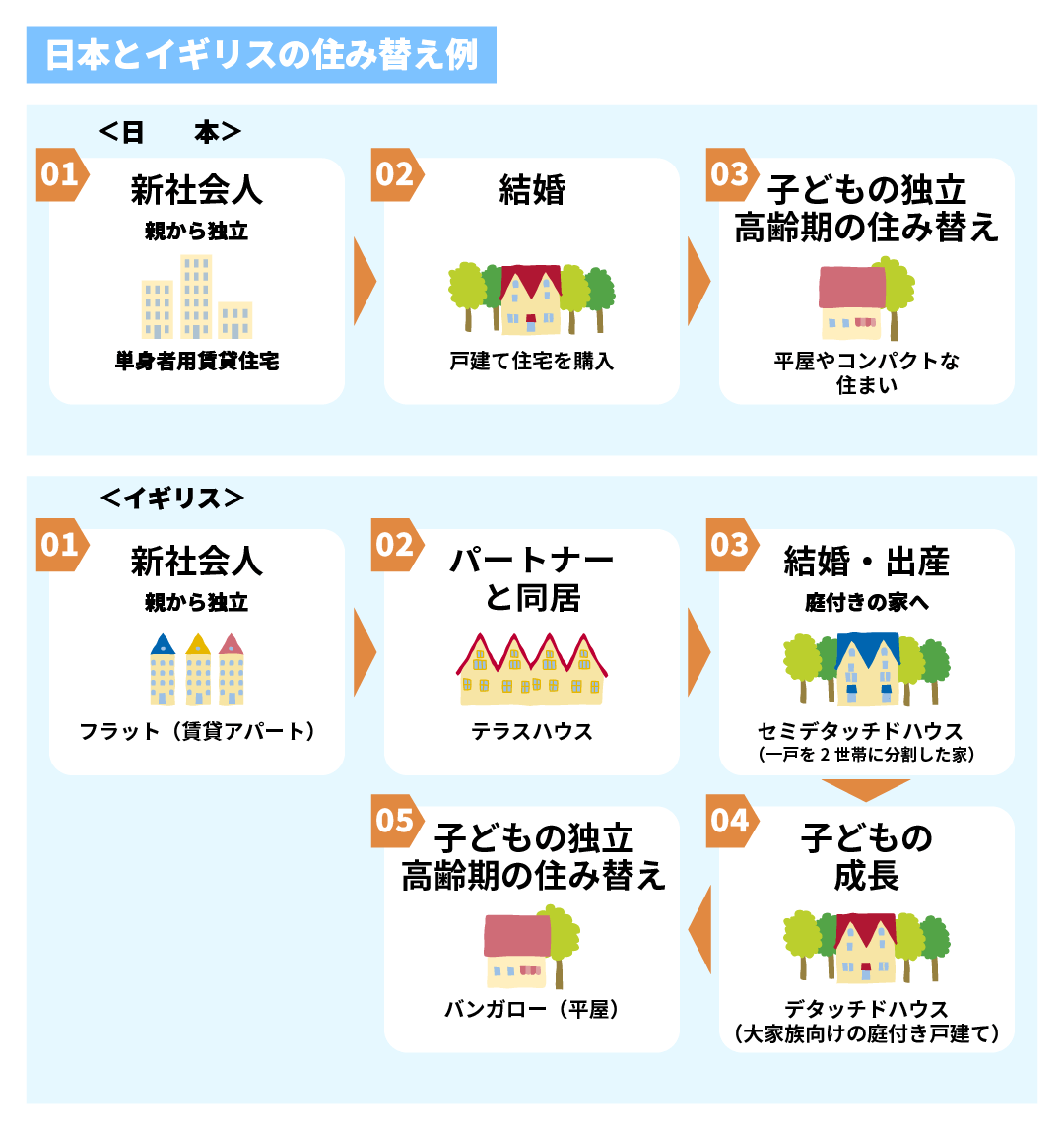

これはイギリスの住宅が、レンガなどの耐久年数の高い素材を使用しているということだけでなく、住宅を「住み継ぐ」という習慣があるからだと言われています。そのため、ライフスタイルが変化すると、住宅を売却し、新たに購入した住宅をリフォームして住むということを繰り返すとされており、生涯に平均5~7つの物件に住み替えるとしたデータもあります。日本の生涯購入件数は1.8件となっており、住み替え頻度の高さがわかります。

このように、中古住宅が主流で、購入した住まいをリフォームするスタイルのイギリスでは、住宅業界はどのような構造をしているのでしょうか。

個人事業主や小規模ビルダーはリフォームが主戦場

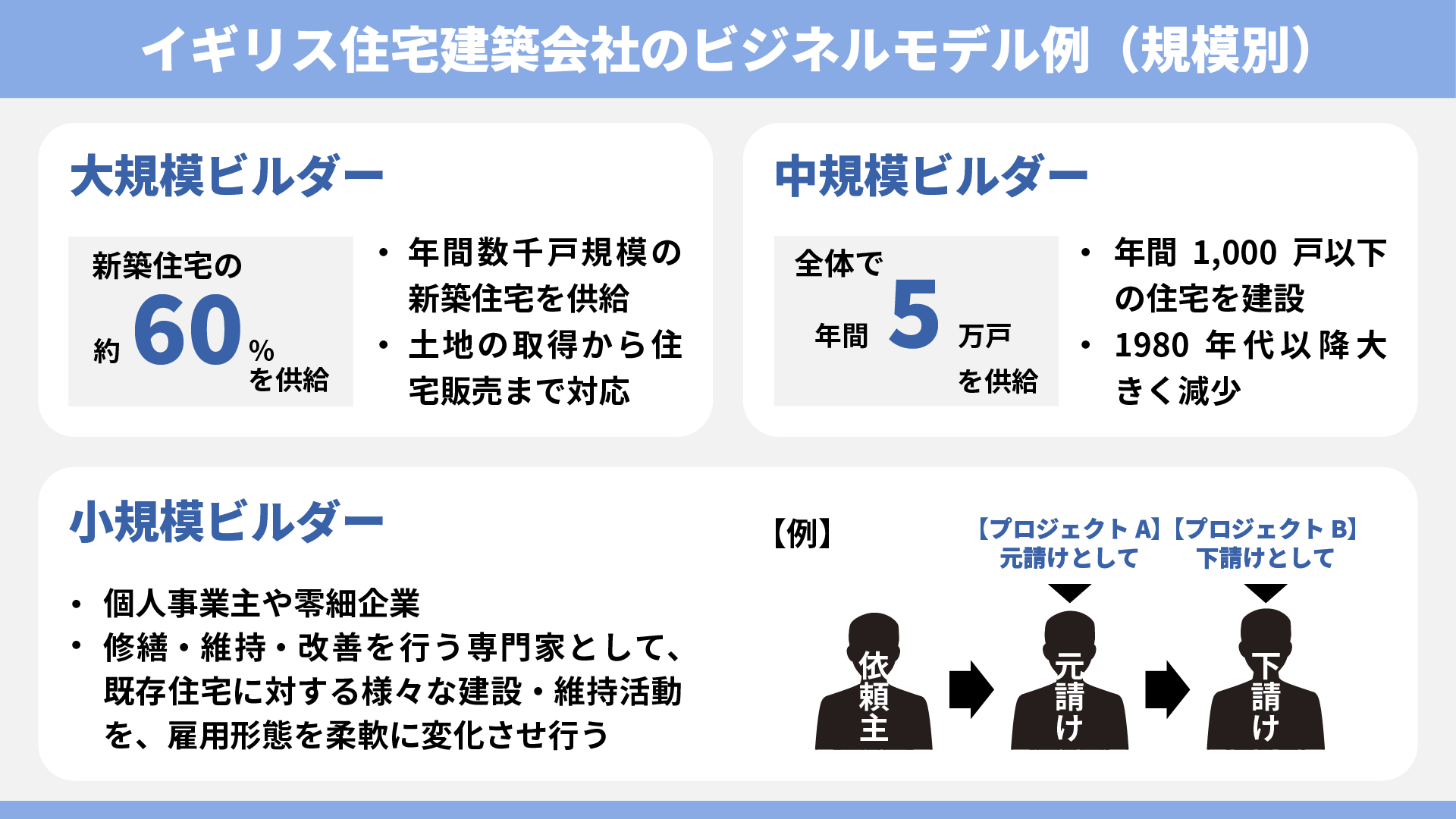

中古住宅をリフォームするスタイルが主流なイギリスでは、リフォーム比率は高く、4割以上がリペアとメンテナンスを担っています。この住宅のリペアとメンテナンスを主に担っているのは個人事業主もしくは、小規模なビルダーです。

イギリスの住宅建築会社を事業規模でわけると、①大手ハウスビルダー ②中小の住宅建設会社 ③小規模ビルダーの3つにわけることができます。

このようにみると、新築住宅の供給の大部分は大手ビルダーが担い、大手ビルダーが請け負わないような中規模な開発を中規模ビルダーが請け負っていることがわかります。そして、個人事業主や中規模ビルダーの中でも小規模なビルダーは、修繕や維持といったリフォームを多く請け負い、現場によって役割を柔軟に変えていることがわかります。

日本で望まれる住宅のかかりつけ医

日本の住宅が長寿命化することで、イギリスと同じような社会になるとは限りません。しかし、購入した戸建てに生涯住むスタイルだったのが、老後の生活のための住み替えが増えてきたり、中古住宅市場シェアが高まってきたりと、現在のイギリスの社会に似た部分も出てきています。

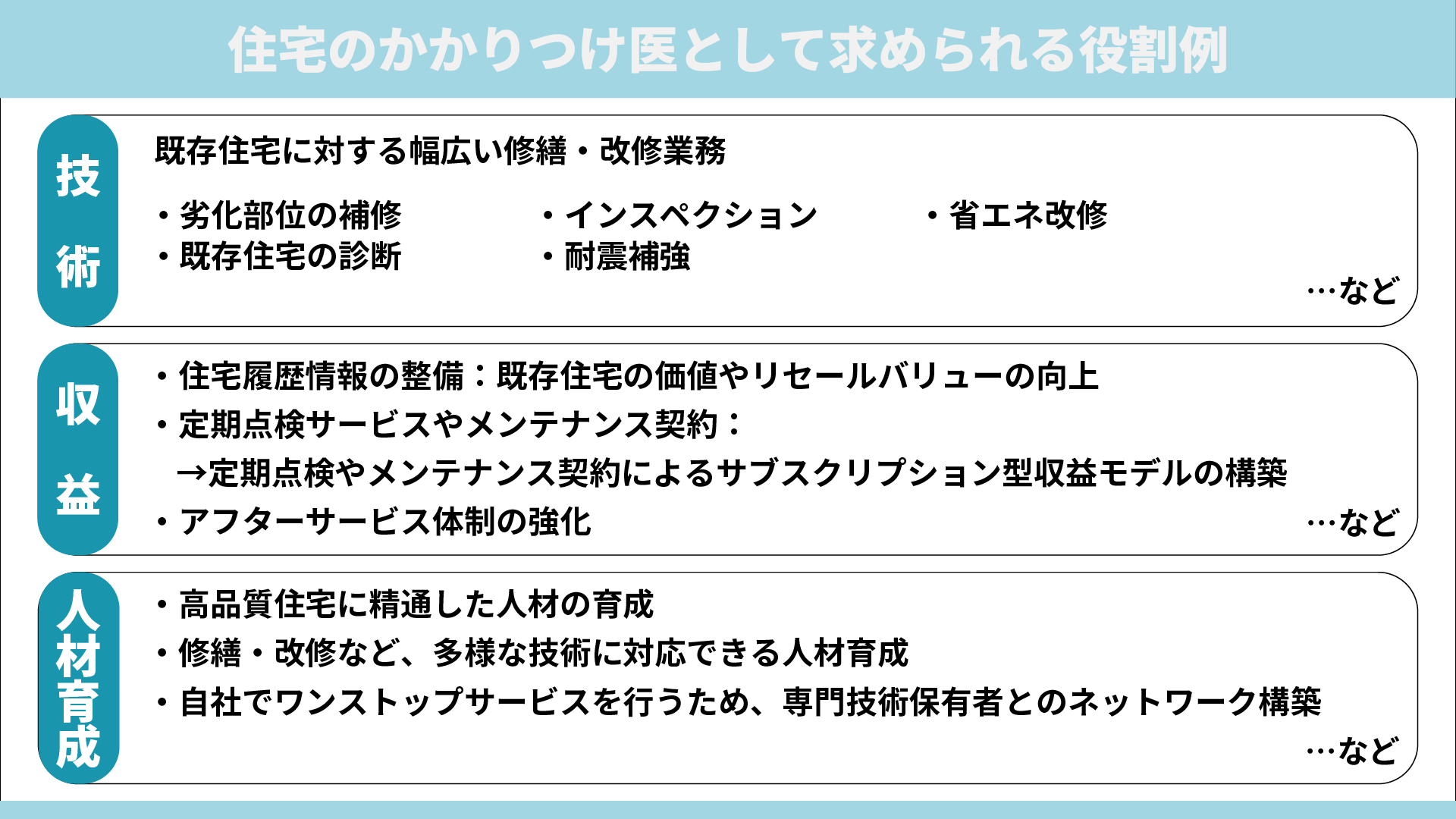

ストック型社会にシフトしている日本の住宅産業においては、優良なストックを増やすために建物の維持・管理は重要な大きな役割を果たすことになっています。特に地域に密着した工務店の皆様にとっては、地域に良質な住宅を増やすために、新築偏重からイギリスのような修繕・維持・改善のスペシャリストである「住宅のかかりつけ医」のような役割が望まれてくるのではないでしょうか。

中古住宅市場は2030年頃から活発化予想

日本の住宅政策がストック重視型にシフトして、20年が経とうとしています。

2009年に長期優良住宅が始まり、認定された住宅は2025年3月末時点で、延べ1,694,243戸にのぼっており、埼玉県においては、新築住宅のうち約1割が長期優良住宅に認定されています。

それらの優良な住宅が、築20~30年の中古住宅として流通し始めるのは2030年前後から。イギリスまで及ばずとも、現在の中古住宅のシェア率40.4%を超え、活発になるのではないかと考えられます。

その状況に対応するためには、前述したとおり、制度やシステムの整備はもちろん、既存住宅を正しく診断し、リフォーム、耐震補強、省エネ改修をするための技術や、そこに重きを置く経営方針の転換なども大切になってきます。

私たち桝徳も住宅産業を担う一員として、既存住宅を活かし、良質な住まいを増やしていけるよう、取り組んでいきたいと考えています。

エピローグ

住宅の長寿化が進んだら、日本の住宅産業はどのように変化するかというテーマを、スクラップ&ビルドを続けた日本の政策や新築志向から住宅ストックへとシフトした流れと、住宅寿命の長いイギリスと比較し、今後の日本の住宅産業の行方を考えてみました。

ストック重視型社会へのシフトは、政策や住宅産業を担う私たちの変化が求められています。そしてそれだけでなく、イギリスのように、住宅に住む一人一人が、「家を次の世代に住み継ぐ」という意識を持つことも大切なのではないでしょうか。

桝徳では、空き家となっていた元お米屋さんをリニューアルし、「手むすび舎」としてイベントの開催や地域の皆様の活動拠点とすることで、皆様の居場所となるよう運営のサポートをさせて頂いています。

良質な住まいを増やすとともに、地域の交流で笑顔の溢れるネットワークをつないでいきたいと考えています。