住宅業界に人がいない!

~人材不足時代の“突破口”はどこにある?~

2025.09.26卸業期

迫りくる「担い手不足」の波

日本の総人口は2008年を境に減少し、2040年には生産年齢人口が6000万人を割り込むと予測されています。すでに大工の平均年齢は58歳を超え、若手は1割未満。現場からは「職人がいない」「技術を継ぐ人がいない」という声があがり、施工品質や安全管理にも影を落とし始めています。

こうしたなかで、待遇改善を目的とした制度、デジタル技術の導入、新しい職種の登場など、住宅業界全体が模索を続けています。

今回は、国や自治体の支援策、現場における環境改善の工夫、そして新たに生まれつつある職種や職域を通して、住宅業界の人材不足の行方を考えていきます。

国と自治体はどう動く?

国の支援策

住宅業界の人材不足への対応として、国土交通省と厚生労働省が連携し、「人材確保」「人材育成」「魅力ある職場づくり」を進めています。

住宅業界の人材不足に対する国の取組み

人材確保

■適正な雇用関係の促進

高等学校(工業科、普通科)や高等専門学校の先生・生徒等と建設業界がつながる機会として、出前授業や現場見学会等を実施。建設業に対する理解や定着促進を図る。

■ハローワークにおける人材不足分野のマッチング支援

…など

人材育成

■建設分野におけるハロートレーニング(職業訓練)の実施

建設機械等の運転技能や、パソコンスキル講習等と組み合わせたハロートレーニングを実施

厚生労働省が認定した熟練技能者を「ものづくりマイスター」とし、学校や企業に派遣して実技指導を行う制度です。若手や学習者が現場の高度な技能を直接学べる仕組みとなっています。

…など

職場環境

■適正な工期の設定など、働き方改革■生産性の向上…PCや通信技術を使用した効率化(DX化)

…など

※「建設業の人材確保・育成に向けて(令和7年度予算案の概要)」をもとに、令和7年8月時点の情報で作成しています。予算の上限や年度の変更により支援策が変わります。

その代表が「建設キャリアアップシステム(CCUS)」です。技能者の資格や現場での就業履歴を登録・蓄積し、技能や経験を見える化する仕組みで、キャリアパスの明確化や処遇改善につながる制度として期待されています。

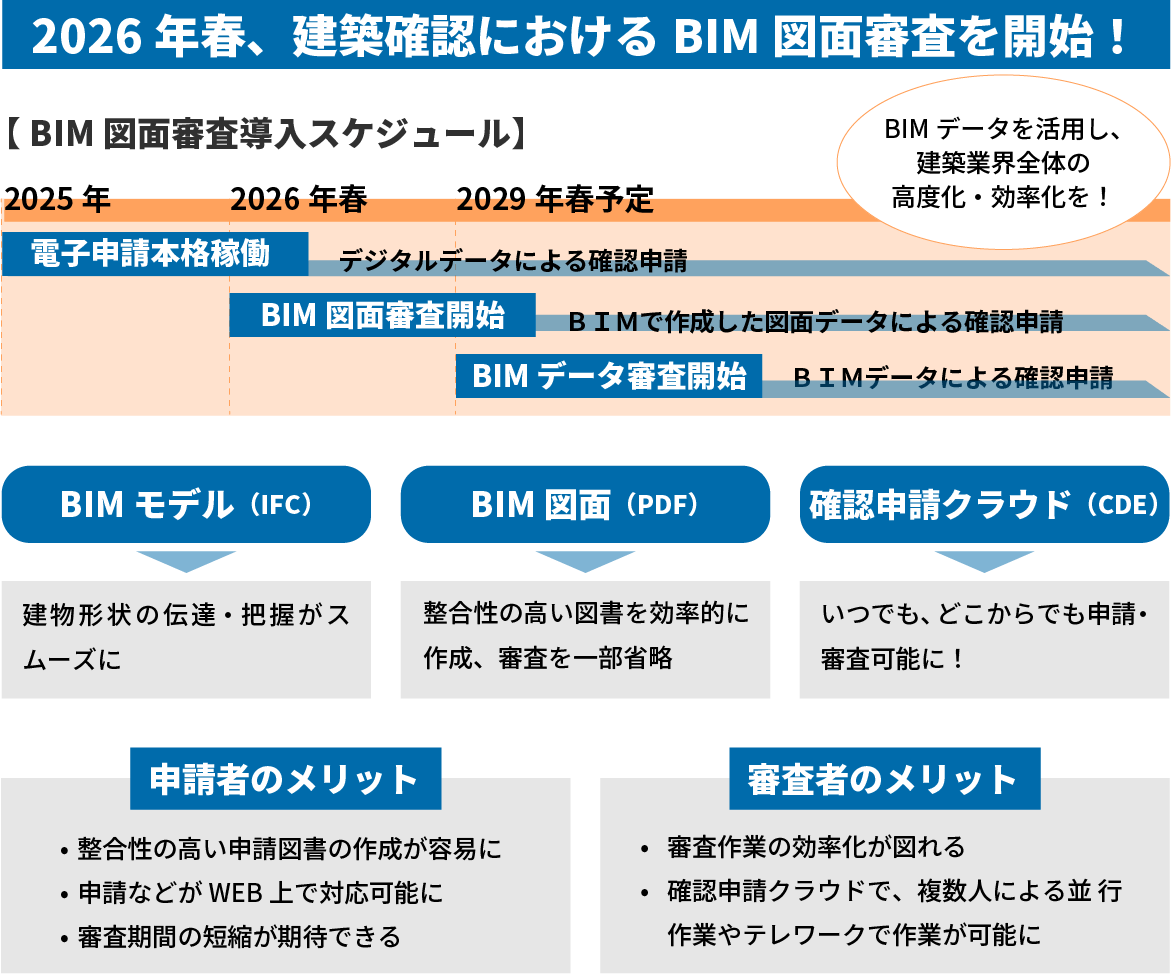

一方で、労働環境の改善を目的としたDX化も進んでおり、その中核となるのが「BIM(Building Information Modeling)」の普及促進です。設計から施工、維持管理に至るまでデジタル基盤を整えることで、生産性の向上と新たな価値創出が期待されています。2026年春には建築確認におけるBIM図面審査が始まり、2029年にはBIMデータによる確認申請の開始が予定されています。

BIMの導入はすでに大企業や都市部を中心に普及が進んでおり、今後は中小企業や地方への広がりが課題となっています。

自治体の支援策

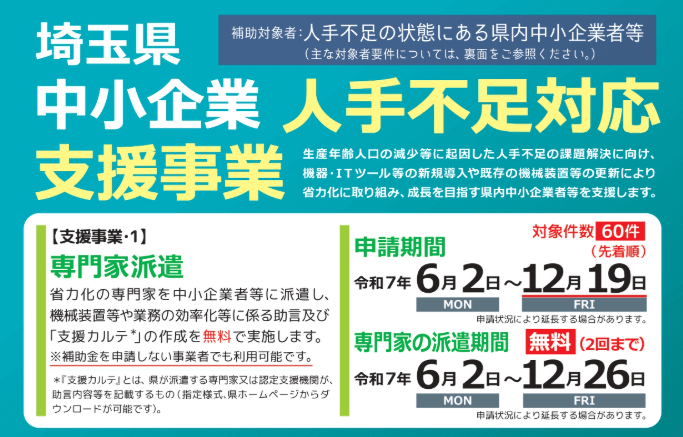

国の方針を踏まえ、埼玉県でも啓蒙活動や就活支援、DX化サポートなどで対策を打ち出しています。

【埼玉県の人材不足対策】

- 「建設業の魅力発見ポータルサイト」でイベントや動画を通じて業界の魅力を発信

- 「建設産業担い手確保・育成ネットワーク」を運営し、就活支援や担い手育成を推進

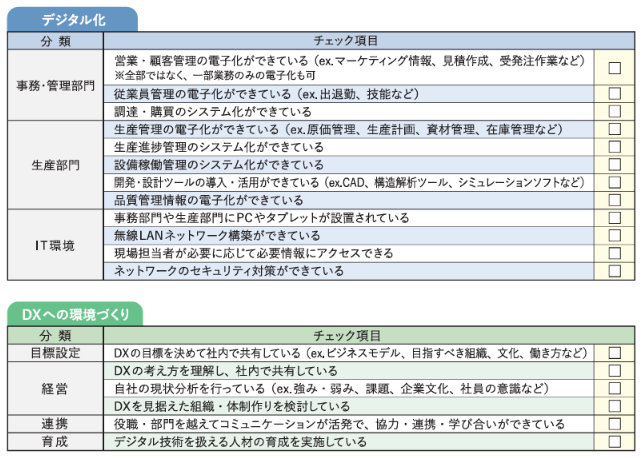

- DX化サポートとして専門家の無料派遣やチェックリストを提供し、中小工務店の省力化・働き方改革を後押し

※令和7年8月時点の情報に基づき掲載しています。予算や年度変更により状況に変化があります。

こうした取り組みは、若年層へのアプローチによる人材確保だけでなく、DX化による人材不足の補填にもつながっています。

コロナウイルスが流行した2020年度ごろから取り上げられるようになった住宅業界のDX化。しかし、DX(デジタルトランスフォーメーション)化と一言でいっても、社内のどのような部分を、どのように変えればいいのかという具体策にまで落とし込むことが難しく、着手できていないというお声もよく耳にします。チェックリストの活用や専門家への相談など、身近なところから始めると進めやすいかもしれません。

デジタル化で新しい仕事と多様な人材を

現場DXの進展

コロナ禍以降、「住宅業界のDX化」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、実際にどこをどのように変えればよいのか具体策にまで落とし込むのは難しく、着手できていない工務店も少なくありません。

その一方で、すでに戸建て住宅の現場では「ANDPAD」などのアプリが浸透し、工程表の作成や修正が容易になっています。タスク管理の一元化により、手戻りや手配ミスを防ぎ、トラブルを未然に防ぐ事例も増えています。

こうしたデジタルツールの導入は、省力化にとどまらず“新しい職域の誕生”を促す突破口となっています。

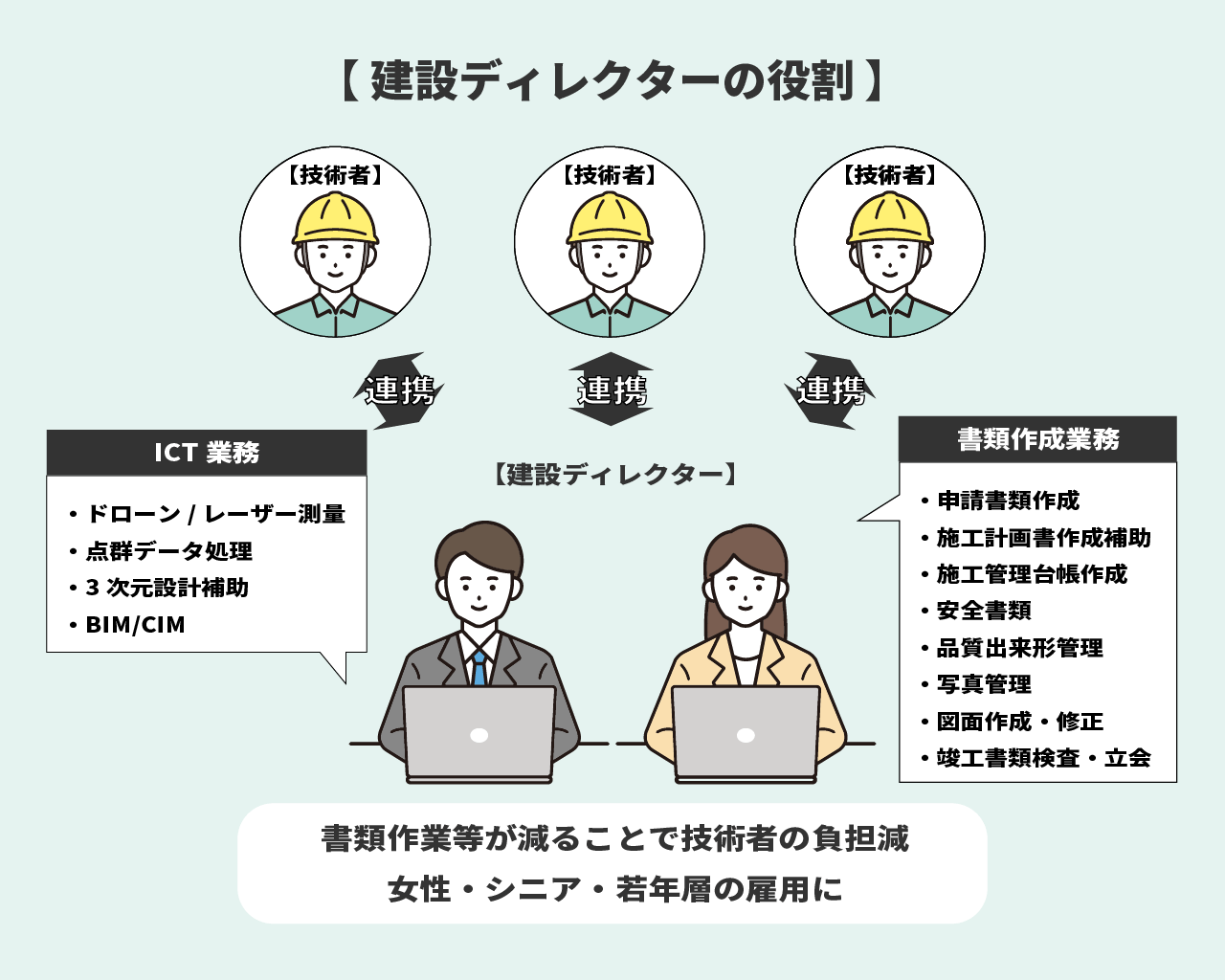

新しい職種の登場

その象徴的な存在が「建設ディレクター」です。工事データ作成やICT業務を担い、施工体制台帳や安全書類の管理、さらにはドローンやレーザー測量によるデータ処理まで行います。クラウドを活用したリモート業務も可能で、女性やシニア、ITに強い若者が活躍できるフィールドを広げています。

一般社団法人建設ディレクター協会が主催する育成講座では、受講生の65%が20・30代。施工者が担っていた書類作成を建設ディレクターが担うことで、現場の負担を軽減し、労働環境の改善にもつながっています。

人材不足を補うだけでなく、多様な人材が活躍できる新しい入口を開いた点で、大きな意味を持つ取り組みといえるかもしれません。

人が集まる文化を築けるか

今年120周年を迎える桝徳も、これから先の未来を考えるにあたり、社内の人材をどう育み活かすかを改めて問われています。

「人財」という言葉が示すように、企業にとって人は財産です。国の制度も、自治体の施策も、DXの推進も、新職種の登場も──その根底にあるのは「人が集まり、安心して働ける環境を整える」こと。

迫りくる担い手不足の波を突破口に変えられるかどうか──その答えは、人を惹きつける文化を築けるかどうかにかかっています。

桝徳は、地域の工務店や職人の皆さまが安心して学び、つながれる場となる「さいたま家づくりネットワーク」の事務局を務めさせて頂いています。詳しくは下記のバナーからご覧ください。

さいたま家づくりネットワーク

家づくりと同じように、人材不足や育成は自社だけでは難しい場合があります。

工務店・設計者・木材生産者・建材メーカーなど、業界全体で連携することで解決の糸口につながるかもしれません。